Antikatholische Monster sterben pfaffenlos

von Rainer Juriatti

Es bleibt mir nicht erspart: Ich sehe die Notwendigkeit, hier an dieser Stelle eine Markierung zu setzen, einen Wendestein am Ende meines Selbstbetrugs, dem ich vorsätzlich, bewusst und berechnend mehr als zwei Jahrzehnte geopfert habe, dem ich mich hingab um des Geldes willen – und glauben Sie mir: Sie haben mich fürstlich für das Lügen in ihrem Namen und damit für meine Selbstverleugnung bezahlt:

Als mein Großvater im Sterben lag, bat er mich, ihm zu versichern, dafür einzustehen, dass sich kein Pfaffe an seinem Grab einfinden werde. Ich hörte meinen Großvater niemals ein anderes Wort verwenden, als das eben zitierte. Er wollte keinesfalls, dass ein Pfaffe an sein Grab trete, er empfand es als Bespuckung und Entwürdigung. Geschwächt und kaum mehr des Redens fähig, stieß er diesen Wunsch in einer Kraft und Dringlichkeit aus, die mich fast erschreckte. Natürlich versprach ich es.

Wenige Jahre zuvor hatten Vera und ich geheiratet. Den Traupriester hatten wir gewählt, da er ein feuriger Repräsentant und Motor der Vorläufer von Wir sind Kirche gewesen war. Keinen anderen hätten wir an uns herangelassen, als diesen Revoluzzer. In den Tagen, in denen mein Großvater beigesetzt werden sollte, werkelte er als Kaplan in jener Stadt, in der wir lebten. Wir - meine Frau und ich - hatten den von der Großmutter gewünschten Gottesdienst mit ihm besprochen und hatten ihm erklärt, dass der Großvater ihn und auch sonst keinen Kuttenträger am Grab sehen wolle. Wir hatten uns an ihn gewandt, so, wie wir uns bei unserer Hochzeit an ihn wandten: im Vertrauen auf seine Toleranz. Im Gespräch schlug er der Großmutter kurzerhand vor, er könne ja in Zivil ans Grab treten. Großmutter war begeistert. Meine Frau und ich waren überrumpelt. Wir wussten, hier ging es nicht um den Glauben, sondern vielmehr um die kirchliche Präsenz vor den zu erwartenden rund 500 Menschen.

Mein Großvater war einer der ersten Menschen gewesen, die gleich nach dem zweiten Weltkrieg zur „Flamme“ gegangen waren, einer Versicherung, die garantierte, dass im Ableben alle Kosten getragen werden – inklusive des Verbrennens. Urnenbegräbnisse waren grundsätzlich fast unmöglich, der klassische Volksglauben hing sehr an den Lippen der Kirchenfürsten, die meinten, die Auferstehung sei – ganz dem Vorbild Jesu entsprechend – körperlich zu verstehen. Großvater lachte diese Menschen aus und lehrte auch mich, sie auszulachen.

An seinem Grab hielten Freunde und Vereinsvorstände lobende Reden – war er doch ein zutiefst sozialer und großzügiger Mensch gewesen –, die Musik spielte und der Kaplan sprach ein Gebet, flankiert von zwei Buben, die Weihwasser verspritzten und einen Weihrauchkessel zum Glühen brachten. Dann kondolierte die halbe Stadt der Großmutter und anderen engen Verwandten. Die Kirchenshow war gelungen. Meine Frau und ich, wir standen etwas abseits, ich in einem weißen Anzug, für den mich meine betuchte Großtante umgehend enterbte.

Lange habe ich mit unserer Chancenlosigkeit gehadert, Großvaters dringlichen Wunsch durchzusetzen. Es blieb ein Faktum: Er hatte es nicht gewollt, dennoch hatte sich die Verhinderung „des gesunden, weil üblichen Traditionsempfindens“ einer Kleinstadt durchgesetzt.

Drei Jahrzehnte später

Dreißig Jahre sind seit Großvaters Beerdigung vergangen. Aus mir, dem damals Endzwanziger, ist ein Endfünfziger geworden. Ich denke seit drei Jahrzehnten an mein Versagen von damals. Und ich denke viel an jene Zeit, als ich mich, ausgestattet mit tausend Entschuldigungen, dazu hinreißen ließ, Großvaters Erbe endgültig zu bespucken – und als Medienberater eines Bischofs anzuheuern. Entschuldigungen habe ich mir viele gegeben:

Wir lebten in Vorarlberg. Niemand konnte einen wie mich brauchen in dem kleinen Ländchen.

Als Autor wurde ich belächelt.

Meine designtechnischen Fähigkeiten waren noch unausgereift.

Als Fotograf wurde ich nicht wahrgenommen.

Hingegen: Als Mensch sowieso für verrückt erklärt.

Was also stand der Entscheidung entgegen? Sie brachte mir sogar Schlagzeilen in regionalen Medien ein. Niemand konnte glauben, dass der „linke Juriatti“ nun für einen Typen arbeitete, der bekannter Weise in hoher Position dem Opus Dei angehörte.

Ich selbst redete mir den neuen Job schön: Es war ein Abenteuer. Auf meine Person hin war es ein Kapitel der Aktionskunst. Und außerdem: Meine Kinder mussten essen. Unser Haus musste bezahlt werden. Und Geld für mögliche Studien des Nachwuchses musste auch zur Seite gelegt werden. Und da ich recht rasch bemerkte, dass das Team, in das man mich in der ersten Diözese steckte, in der ich arbeitete, berechtigte Zweifel an mir hegte, schob ich den Riegel des Hofnarren zwischen die anderen und mich, indem ich mich einfach an nichts hielt, das von den mir jeweils vor die Nase Gesetzten (ergo: Vorgesetzten) verlangt wurde.

Zwanzig Arbeitsjahre sind es geworden, wenn auch die letzten nur als Freiberufler, da mich das System Kirche, das sowohl Hörigkeit wie Selbstaufgabe abverlangt, aufgrund meines unerbittlichen Widerstands permanent auszuspucken versuchte. (Der langjährige Kampf glich oftmals tatsächlich der Inszenierung einer Aktionskunst-Performance.) Am Ende waren es allerdings auch zwei schmerzvolle Jahrzehnte voller Missgunst, Missbilligung und Mobbing bis hin zu offener Aggression gegenüber meiner Person (im Opus-Dei würde man sagen: 20 Jahre der Selbstgeißelung). Zehn Jahre davon als Medienverantwortlicher kirchennaturgemäß auch voller grässlicher Geschichten über Pfaffen (um in Großvaters Vokabular zu bleiben), die Kinder missbrauchten oder sich bestenfalls gesunder Weise heimliche Geliebte hielten und sich im Falle des Ertapptwerdens in Verhandlungen mit der Kirchenleitung fette Abfertigungen zu sichern. Zehn Jahre der berufsbedingten Lügerei und Tatsachenverdrehung, damit aus fatalen Mankos und imageschädigenden Vergehen keine Pressemeldung werden kann. Mit viel Humor durfte ich umgehend lernen: Sollte Gott in dieser Kirche seine Heimat haben – wie die Kleriker uns weismachen möchten – dann gilt durch ihr und das Verhalten ihrer leitenden Beamten bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Punkt. Zehn Jahre mediales Krisenmanagement (somit Fassaden-Management) wurden gefolgt von weiteren zehn Jahren des Ertragens geistloser, althergebrachter, verbrauchter Werbemethoden, während schwindende Kirchenmitgliedszahlen durch Beitragserhöhungen kompensiert wurden und das Team in meiner zweiten Diözese bemüht war, mich so rasch wie möglich wieder loszuwerden. All dies ist nicht zu entschuldigen. Ich meine: Ich bin nicht zu entschuldigen.

Als dann im letzten Jahr glücklicherweise Josef Haslingers Buch Mein Fall erschien, da wusste ich: Jetzt ist es vorbei.

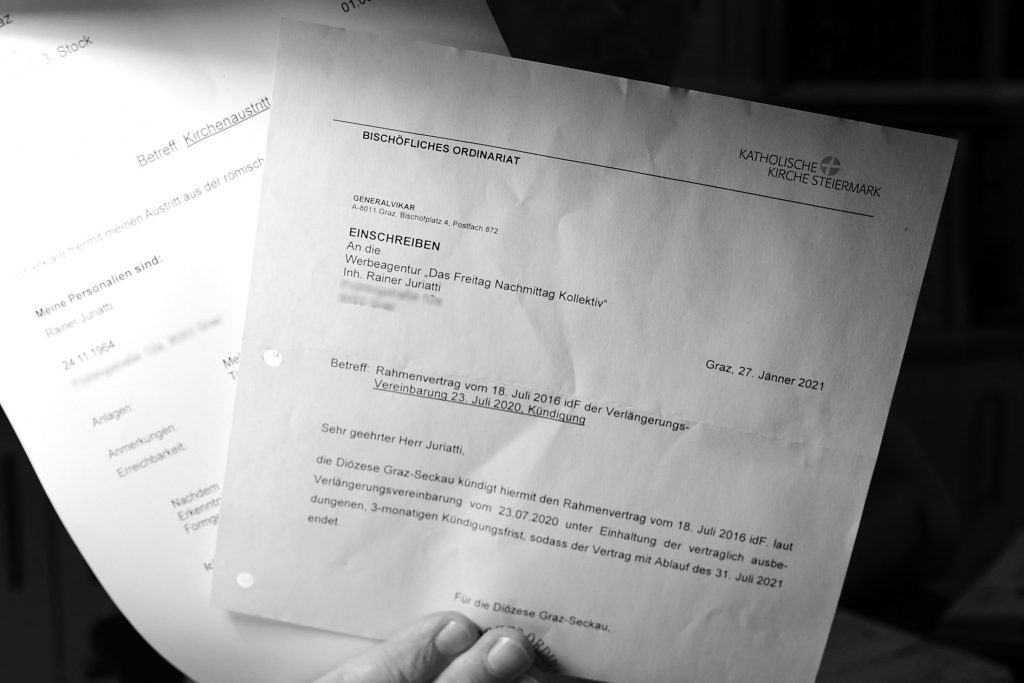

Das endgültige Ende der Selbstverleugnung war erreicht. Die Leute in der Kirche witterten den Braten sofort. Nach der Lektüre von Haslingers Buch konnte ich mich auch nicht mehr adäquat verstellen. Und sofort kam es, wie es kommen musste: Im Frühling 2020 begann mich eine Abteilungsleiterin zu mobben, redete bei anderen alles schlecht, was ich je geleistet hatte. Im Sommer 2020 kündigte mir eine Abteilung die Zusammenarbeit auf. Im Herbst 2020 wurde mir durch den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit erstmals angekündigt, „dass es so nicht weitergeht“. Im Jänner 2021 erhielt ich das Kündigungsschreiben des Rahmenvertrages. Natürlich ohne ein Wort des Dankes für 20 Jahre, nicht einmal ein heuchlerischer „Gottes Segen“ war darauf notiert worden. Herrlich. (Früher hat man für 20 Jahre eine Büroparty, schlechten Sekt und eine goldene Uhr verpasst bekommen.)

Und so fühle ich mich seit Jänner 2021 tatsächlich befreit. Wer meine Blog- und Facebookbeiträge des Frühlings 2021 gelesen hat, weiß nun auch, warum sie sind, wie sie sind: Ich trete in der Endschleife meines eigenen Daseins das Erbe meine Großvaters an. Ich spüre leider auch sehr deutlich, dass nun alles an die Luft möchte, das ich durch Knebelei schlucken musste. Die Kirche hat ein antikatholisches Monster aus mir gemacht.

Vor zwei Tagen bin ich aus dieser Kirche ausgetreten. Ein lange ersehnter Tag, enge Freunde wissen, dass ich stets ankündigte, dies zu tun. (Ich schwöre Ihnen: es fühlte sich im ersten Durchatmen an wie ein Menthol-Bonbon.) In meiner Familie habe ich verfügt, was mein Großvater sich von mir gewünscht hat: Ich möchte keinen Pfaffen sehen an meinem Grab. Die Chancen stehen gut: In der Anonymität der Großstadt stirbt es sich herrlich unauffällig.

Hier geht es zur Ankündigung neuer Bücher, unter anderem Dornenfleisch.

Veröffentlicht von: Rainer Juriatti in Text

Rainer Juriatti, Redaktion

6. September 2021 um 13:53

Erbitte natürlich möglichst viele Entgegnungen oder Widersprüche.